「職人技」からの脱却―食品原料屋が取り組む実験計画法

ユニテックフーズでは、食品の「食感」を創る素材の研究をしています。とくに増粘多糖類と呼ばれる自然由来の高分子に強く、世界中から選りすぐった素材を組み合わせて人がおいしく感じる 「食感」を創り出しています。素材は数百におよび、その配合設計は無限大です。職人的なアプローチと経験則を軸にトライ&エラーを繰り返していた同社が効率化に向けて取り組む事例を紹介します。

本内容は、SAS Institute Japan株式会社JMPジャパン事業部 webサイトに掲載された内容を一部改変して紹介しています。

▼掲載記事詳細はこちら

https://www.jmp.com/ja/customer-stories/unitecfoods

人海戦術から統計的見地に基づく研究開発へ

「今の商品をもっと○○な食感にしたい」

ユニテックフーズには食感に関わる開発課題が日々舞い込んできます。

これまでは職人的なアプローチで配合を決めていました。AとBを組み合わせればどの程度の粘度を出せるのか、といった経験則を軸にトライ& エラーを繰り返し、食品製造工程に最適な素材と配合を提案していたのです。しかし近年では食の多様化による問い合わせの増加や開発スピードの早まりによって案件に追いつけない状況になってきました。

そこで職人技や人海戦術から脱却するため、統計解析ソフトウェアを活用して効率的な実験計画を立てられる組織に変化を遂げようとしています。実験計画法のアプローチを適用することで、トライの数を減らすことができ、最適な配合割合を迅速に特定できるようになりました。

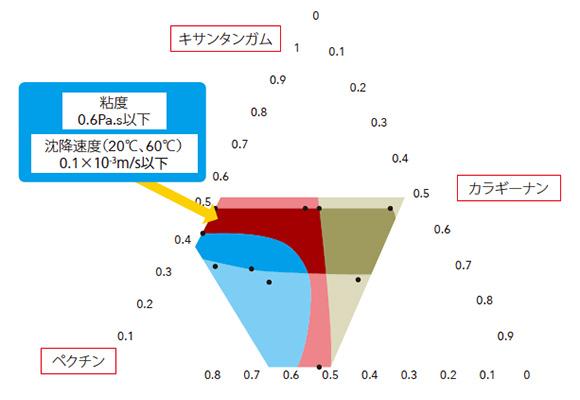

事例1:ブレンド配合

配合プロファイルによって最適な配合量域を計算

配合プロファイルによって最適な配合量域を計算 飲料の固形物分散課題を解決した事例を紹介します。要件は「製造工程の中では粘度があり、飲むときには過度な粘度を感じないようにする分散安定剤」です。予めコストや食品表示におけるNG項目も決定されていました。まだ現時点では組み合わせる素材を選ぶのに職人技が必要です。素材が多すぎると工程が煩雑になり、少なすぎると相乗効果が期待できません。

今回は、数百に及ぶ素材の中から、3つの素材を選びました。それらを効率的かつ論理的に組み合わせ最小の実験回数で最適な配合を得るために実験計画法を適用、見事に最適な配合領域を見つけることができました。実際の製造ラインに落とし込む際にも科学的知見と論理的な検証結果に基づき、最適なアドバイスを提供できるようになりました。

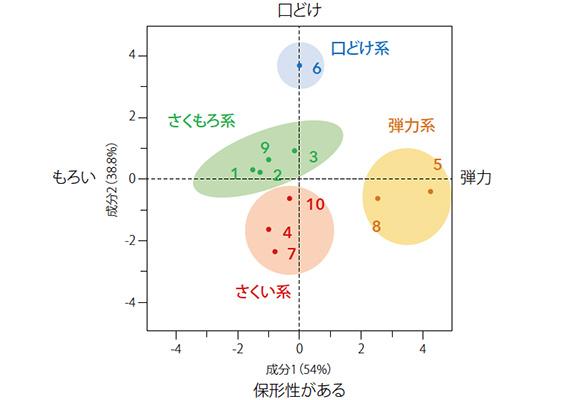

事例2:「食感」を規定する評価系

官能評価データをクラスター分析や主成分分析。商品ごとの特徴をマッピング。

官能評価データをクラスター分析や主成分分析。商品ごとの特徴をマッピング。 日本語には445もの食感を表現する言葉があるといわれています。そのうち約70%が擬音語・擬態語です。ニュアンスを含む言葉ですが、評価系がなければ分析することはできません。そこでまずは実際に食べて感じた印象を表現する官能評価系を統計的手法で確立しました。これを社内の評価基準とすることで分析に使用できる正しいデータが取得できるようになりました。このデータを統計解析ソフトで分析することで、食感を軸に製品をマッピングし、食感の特徴を視覚的に把握しています。

たとえば、「もう少しかたいゼリーを作りたい」と表現されても、人によって硬さの印象は異なります。そうした際には、ぷるぷる、もっちり、などの表現の中から妥当性を検証し、マッピングの骨組みを作ります。ゼリーの場合は、ゲル状部分の崩れ方で風味の出方が変わるため、かたいの他にも、弾力がある、口どけのよい、などのいくつかの用語を使用することで、食感を様々な角度から評価し、より具体的に特徴付けています。

食感の評価はヒトの感覚による官能評価だけでなく、分析機器による物性測定も重要です。食感を測定する数々の分析機器を用いて、客観的な数値データの取得・分析することで、相関関係の解明にも取り組んでいます。

ペクチンの特性評価

ペクチンは柑橘類を由来とする多糖類で、ジャムやドリンクヨーグルトなどさまざまな食品に使用されています。カルシウムと反応してゲルを作る機能があり、その構造や特性に応じて多数のラインナップがあります。適切なペクチンを選定するには個々のペクチンについて基礎的な知見を把握する必要があります。そのため同社ではペクチンとカルシウム濃度、pH変化による粘度挙動モデルのあてはめや、機器分析データのPLS回帰によるエステル化度* の推定などをおこなっています。こうして集めたデータをもとにペクチンごとにその挙動が明らかにして効率的に選定できるようしています。

*エステル化度はペクチンのカルシウム反応性を決定する因子

教訓-正しい計画は正しいデータから

統計解析ソフト導入当初は、優秀な職人たちが蓄積してきたデータをフル活用する考えでいました。膨大なデータを取り込んで分析にチャレンジ してみましたがが、そこで大きな気づきを得ることになりました。「分析に使えるのは、正しく取得したデータでなければならない」という教訓です。レシピや実験データは多く存在していますが、なぜその配合が有効なのかがデータを紐解いてもわかりません。そうなると、レシピ等を再評価することができないのです。結果的にほぼゼロからのスタートになってしまいましたが、当初からデータの大切さに気づいたことで”きれい”なデータを残す文化が育ったのはうれしい誤算となりました。

食品開発に関するお役立ち資料を無料進呈

今注目を集めている食品トレンド情報や

食品開発に関する資料を

無料でご提供しています。

是非この機会にご覧ください。

無料提供資料

- 完全食×コラーゲン×開発支援

- 睡眠×コラーゲン

- 塗料×増粘多糖類

- 筋×脳 クレアチン

- スポーツ向け Hi DHA

- プラントベース(畜肉ほか)

- プラントベース(デザート)

- 抗ストレス素材SOYLAX

- DHA粉末と使用商品をご紹介

- 海外市販品情報(タイほか)

- ダマを防ぐ溶解方法の手引き

- 中高年におけるクレアチンの役割

- 中食・冷食向け製剤のご紹介

- 植物肉製品とメチルセルロース

- コラーゲン海外市販品紹介

- 製菓製パンとHPMC

- フランスプラントベーストレンド

- フランスのデザートトレンド

- フランスのパントレンド

- 世界のジャム・スプレッド

- 米国市場レポート2020年

- 製パン業界におけるSDGs取組

- 海外の植物性飲料トレンド

- 酸性乳飲料でのペクチン活用方法

- 中性グミの作り方

- ミックス粉と健康おやつ

- コラーゲンを使用したレシピ集

- 酸性乳飲料での安定剤の活用方法

- 話題のSNSスイーツの最新動向

- アメリカ市販品調査レポート

- 麺製品における健康訴求トレンド

- 美容サプリメント市場レポート

- 朝食用シリアルの欧米トレンド

- 東南アジア料理15選

- 2021年世界のパン市場

- 増粘多糖類の基礎知識パン

- ベーカリー製品に求められる健康

- キサンタンガムの特徴と基礎

- 手軽に栄養素を摂取できる完全食

- チルドバーのトレンドと商品設計

- 増粘多糖類で課題解決!〜飲料〜

- 欧州市販品調査レポート2019

- 植物肉のトレンドと商品

- テフを使った自然派食品

- 機能性スープのコンセプトと設計

- グルテンフリーレシピ~スイーツ

- グルテンフリーレシピ~料理

- 米国・欧州健康食品市場レポート

- ハイドロコロイドの基礎

- パリのお惣菜資料

- パリ市場調査(ショコラティエ)

- トレメルガム基礎特性と使用事例

ハイドロコロイドの基礎

~ペクチン・カラギナンなど徹底解説~

ペクチン、ゼラチン、キサンタンガム、

カラギナンなど

ハイドロコロイドに

ついて徹底解説。

ハイドロコロイドの概要から、

各種の特徴を全75ページにわたって

徹底に解説しています。

是非ご覧ください。

資料内容

- ハイドロコロイドの概要

~分類、由来原料、産地 - ハイドロコロイド各論

(ペクチン、ゼラチン、キサンタンガム、カラギナン、グァーガムなど) - 相乗効果、応用例

~他の多糖類との併用

関連情報

- 食品開発ラボ 運営会社のご紹介

-

食品の企画・開発に関わる人のための専門メディア「食品開発ラボ」は、ユニテックフーズ株式会社が運営しています。

当社では創業以来独自の素材・製品で新しい食品の価値を創造することをコンセプトに、ペクチンをはじめとするハイドロコロイドの研究や素材を組み合わせたこれまでにない特性を持つ製品の開発、加えてお客様のご要望に応じた当社製品を実際の食品に用いた利用・応用技術の開発を行っています。

商品企画・開発において何かお困りごとがあれば、きっと当社がお役に立てると思います。

是非お気軽にお問い合わせください。