ハイドロコロイドの基礎

~ペクチン・カラギナンなど徹底解説~

多糖類とはグルコース等の単糖がいくつも連なった物質の総称です。デンプン、寒天、ペクチン、キサンタンガム、カラギナン等が多糖類に分類されます。増粘やゲル化用途として様々な食品に利用されている多糖類ですが、今回はその使用にあたり課題になることも多い「分解」をテーマに取り上げます。

多糖類を使用した時にいつもより粘度が低いあるいはゲルが柔らかいといった問題はありませんか?

その原因は多糖類が分解されているからかもしれません。分解が進行すると分子の長さが短くなっていきますので、ネットワークの形成といった分子間の相互作用が弱くなります。これが粘度低下であったり、ゲル強度の低下であったりにつながります。では、どのような場面で分解が起きてしまうのでしょうか。

多糖類そのものに由来する要因としては、①構造や②分子量等があります。多糖類以外に由来する要因としては、③pH、④加熱温度、⑤加熱時間、⑥ホモジナイズ、⑦酵素等があります。以下表に分解の要因とその一例を記載しました。

| 要因 | 例 | |

|---|---|---|

| ① | 構造 | ガラクツロン酸メチルエステル(ペクチン)、3,6-アンヒドロガラクトース(寒天、カラギナン)、グリコシド結合(多糖類全般)、分岐差の度合いが少ない等 |

| ② | 分子量 | 高分子量(低分子も分解されるがレオロジーへの影響は高分子の方が大きい) |

| ③ | pH | 酸性(酸加水分解)、中性(β脱離)、アルカリ性(β脱離、アルカリ加水分解) |

| ④ | 加熱温度 | ボイル殺菌、レトルト殺菌等 |

| ⑤ | 加熱時間 | 長時間処理 |

| ⑥ | ホモジナイズ | 乳化、高速撹拌等 |

| ⑦ | 酵素 | ペクチナーゼ、セルラーゼ、アミラーゼ等 |

~ペクチン・カラギナンなど徹底解説~

【関連情報】

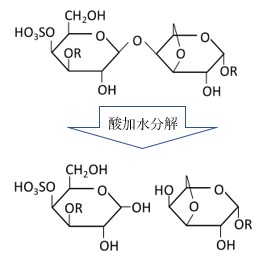

カラギナンの酸加水分解

カラギナンの酸加水分解 「pH」と「加熱」の組み合わせの例として酸加水分解を取り上げます。

一般的に多糖類の多くはpHの低い条件で加熱すると酸加水分解が生じます。特に物性に影響が出る分解部位は多糖類の基本的な結合であるグリコシド結合になります。他の多糖類に比べて比較的高いpH(pH≦4)でも酸加水分解が起きる多糖類としてカラギナンの図を示しました。また、寒天などカラギナンと類似した構造をもつ多糖類ににおいても同程度のpHで酸加水分解が生じる可能性が考えられます。

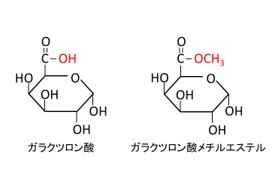

ペクチンの構成糖

ペクチンの構成糖 次に「pH」と「加熱」の組み合わせの例としてβ脱離を取り上げます。

β脱離が生じる多糖類としてペクチンが挙げられます。

特にガラクツロン酸のカルボキシル基の多くがメチルエステル化されているHMペクチンは、中性、アルカリ性条件の加熱により分解が生じやすいことが知られています。また、HMペクチンの様にウロン酸を構成糖とする多糖類においてβ脱離は生じやすく、アルギン酸エステルがこれに該当します。

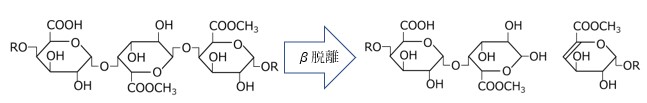

▼HMペクチンのβ脱離

脱離も酸加水分解と同様に溶液時に起こりやすく、pH、加熱温度、加熱時間に依存します。pHが高いほど、加熱温度が高いほど、そして加熱時間が長いほど進行します。

「分解」を引き起こす要因は様々なので今回ご紹介したものがすべてではありません。また条件次第では分解が生じにくくなることもあります。予期しない分解を防ぐためにも用途や条件に合った多糖類の選定が重要になります。

~ペクチン・カラギナンなど徹底解説~

今注目を集めている食品トレンド情報や

食品開発に関する資料を

無料でご提供しています。

是非この機会にご覧ください。

ペクチン、ゼラチン、キサンタンガム、

カラギナンなど

ハイドロコロイドに

ついて徹底解説。

ハイドロコロイドの概要から、

各種の特徴を全75ページにわたって

徹底に解説しています。

是非ご覧ください。

食品の企画・開発に関わる人のための専門メディア「食品開発ラボ」は、ユニテックフーズ株式会社が運営しています。

当社では創業以来独自の素材・製品で新しい食品の価値を創造することをコンセプトに、ペクチンをはじめとするハイドロコロイドの研究や素材を組み合わせたこれまでにない特性を持つ製品の開発、加えてお客様のご要望に応じた当社製品を実際の食品に用いた利用・応用技術の開発を行っています。

商品企画・開発において何かお困りごとがあれば、きっと当社がお役に立てると思います。

是非お気軽にお問い合わせください。