増粘多糖類の起源原料はどんなもの?

商品開発を進めていく中で、サクッとした食感のゲルを作りたい、喉ごしのよい粘度を付与したいなどの課題を抱くことがあるかと思います。そんな時に出番になるのが、増粘多糖類になります。増粘多糖類は「増粘剤」、「安定剤」、「ゲル化剤」などの用途で食品に使用される食品添加物であり、食感形成や食品の美味しさに大きな役割を果たします。一方で、日常生活で増粘多糖類に触れる機会も多くはないので、「増粘多糖類はどんなもの?」、「増粘多糖類は何から出来ているの?」と疑問を抱いている方も多いかもしれません。そこで本コラムでは、各種増粘多糖類の起源原料について紹介します。

多岐に渡る起源原料

食品添加物は「体に悪いもの」というイメージを持つ人も多いと思います。その一つである増粘多糖類も、普段触れることが無い事から、同じように「体に悪いもの」とイメージする人も多いかと思います。しかしながら、実際に増粘多糖類の起源原料は、果実由来、種子由来、微生物発酵由来、海藻由来……など、天然の原料を由来として抽出しているものがほとんどです。そこで、次の項目から、各種起源原料について紹介していきます。

ハイドロコロイドの基礎

~ペクチン・カラギナンなど徹底解説~

各種起源原料

果実由来

果実由来の多糖類としてはペクチンが挙げられます。ペクチンはリンゴの搾汁残渣やレモンなどの柑橘類の皮から抽出されます。ペクチンは植物の細胞壁内に存在しており、細胞同士をつなぎ合わせるセメント的な役割を果たしています。ペクチンの主な用途としては、ジャムやゼリー・プリンのゲル化があり、他にも酸性乳飲料の安定化などあります。

【関連情報】

種子由来

種子由来の多糖類としては、ローカストビーンガム、グァーガム、タラガムなどが挙げられガラクトマンナン類と呼ばれます。ローカストビーンガムはマメ科イナゴマメ(Ceratonia siliqua L)の種子の胚乳部分から製造されます。グァーガムはマメ科グァー(Cyamopsis tetragonolobus TAUB.)の種子の胚乳部分から製造されます。タラガムはマメ科タラ(Caesalpinia spinosa(MOL.)(O.KUNTZE))の種子の胚乳部分から製造されます。ガラクトマンナン類はスープ・ソースの他、様々なアプリケーションにおいて粘度付与などに使用されます。

【関連情報】

樹液由来

樹液由来の多糖類としてはアラビアガムが挙げられます。アラビアガムは

マメ科アカシア属の植物の樹から出る樹液の粘質物です。アカシアの木は、アフリカ大陸を横切る北緯10~20°の間のガムベルトと呼ばれる地域で育ち、中でもスーダンで最も多く生産されると言われています。食品用では主にセネガル種とセヤル種があります。コンパクトな分子構造を持ち、非常に低粘度であることが特徴です。また、優れた乳化安定能や膜形成能を持つことから、香料の乳化目的で飲料や、コーティング目的でチューイングガムなどに使用されています。

【関連情報】

海藻由来

海藻由来 海藻由来の多糖類としては、カラギナン、寒天、アルギン酸が挙げられます。すべて海藻から抽出されますが、海藻の種類により得られる多糖類が異なってきます。カラギナンは紅藻類から抽出されます。寒天はテングサ科、オゴノリ科などの紅藻類から抽出されます。カラギナンと寒天は紅藻類が原料の点では共通ですが、カラギナンの方が寒天に比べて多量の硫酸基を有する違いがあります。アルギン酸はコンブやワカメなどの褐藻類から抽出されます。カラギナンはゼリーのゲル化剤や飲料の安定剤寒天、はゼリーのゲル化剤、アルギン酸は小麦製品の品質改良剤などに使用されています。

微生物代謝物由来

微生物代謝物由来の多糖類として、キサンタンガムやジェランガムが挙げられます。これらの多糖類は、微生物がとうもろこしなどの澱粉を原料として菌体外に分泌した粘性物です。キサンタンガムは微生物(Xanthomonas campestris/キサントモナス キャンペストリス)の発酵の過程で産生される増粘多糖類です。ジェランガムはグルコースなどを栄養源にスフィンゴモナス・エロディア(Sphingomonas elodea)という微生物から産生され、脱アセチル化した多糖類です。キサンタンガムやジェランガムは発酵によって作られる多糖類「バイオガム」になります。キサンタンガムはドレッシングの増粘目的、。キサンタンガムはゼリーのゲル化やジャムの離水防止などに使用されます。

セルロース誘導体

セルロース誘導体の多糖類としてメチルセルロースやヒドロキシプロピルメチルセルロース、カルボキシメチルセルロース(CMC)などが挙げられます。メチルセルロースはセルロースの骨格にメトキシ基がついた構造をもつ高分子多糖類です。ヒドロキシプロピルメチルセルロースはメトキシ基に加え、さらにヒドロキシプロピル基も導入されています。この二つの多糖類には加熱によりゲル化するという特徴があります。この特徴を活かし、フライ製品のパンク防止や衣剥がれの防止などに使用されるほか、グルテンフリーの製品にも応用されています。

【関連情報】

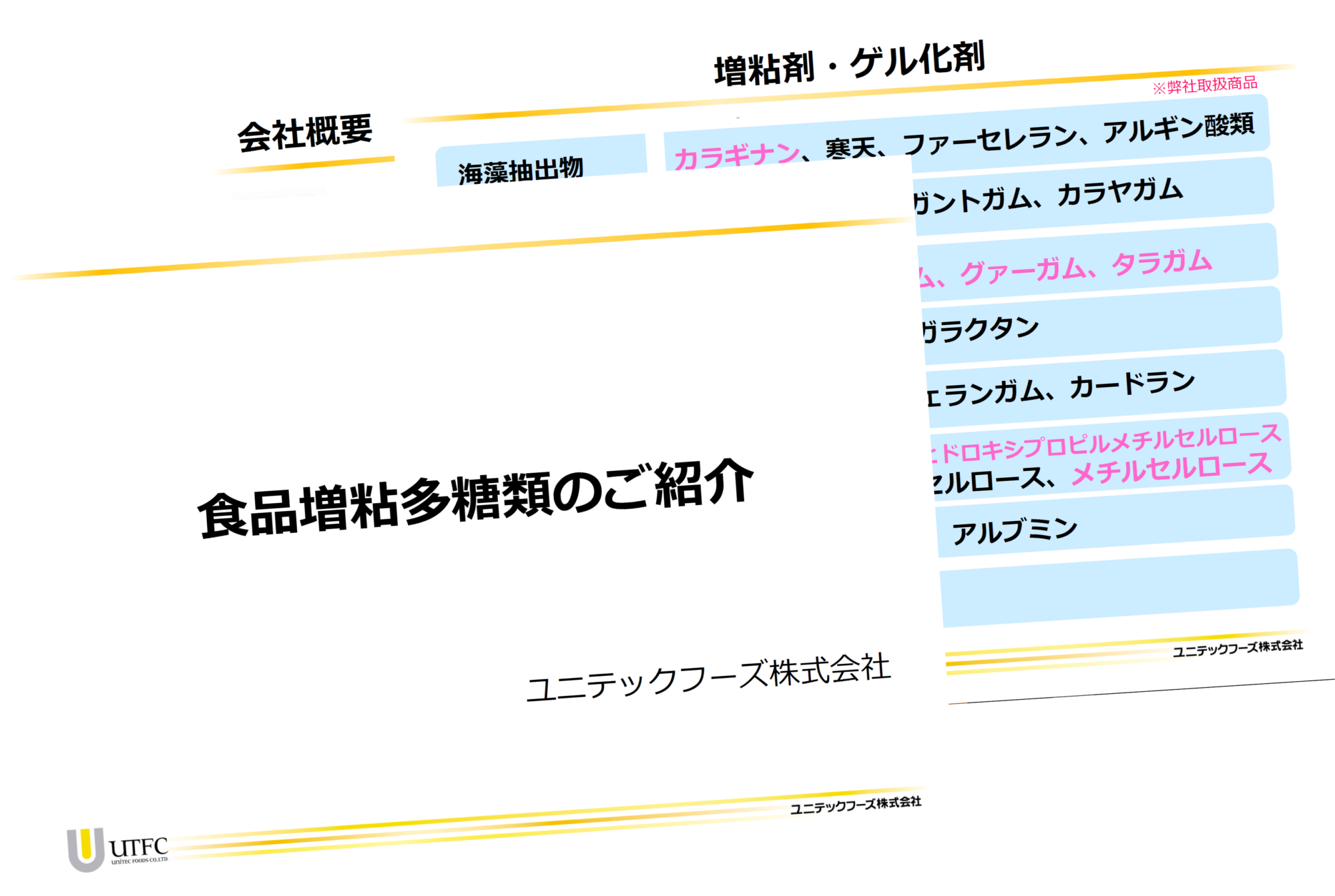

増粘剤・ゲル化剤を網羅!

食品増粘多糖類のご紹介

まとめ

主な増粘多糖類についての起源原料について紹介してきました。増粘多糖類と一口に言っても様々な由来原料が存在し、それぞれが異なった特徴を持っています。それぞれの特徴を把握した上で、用途に応じて適切な多糖類を選択する必要がございます。弊社のこれまでの知見が、皆様の開発の一助となれば幸いです。開発する上で、課題や不明点がありましたら、何なりとお問合せ頂ければと思います。

【関連情報】

参考文献

國崎直道「食品多糖類」、2001年。

インフォーマ マーケッツ ジャパン株式会社「食品と開発 Vol. 58 No.4」、pp62-79、2023年。

食品開発に関するお役立ち資料を無料進呈

今注目を集めている食品トレンド情報や

食品開発に関する資料を

無料でご提供しています。

是非この機会にご覧ください。

無料提供資料

- 完全食×コラーゲン×開発支援

- 睡眠×コラーゲン

- 塗料×増粘多糖類

- 筋×脳 クレアチン

- スポーツ向け Hi DHA

- プラントベース(畜肉ほか)

- プラントベース(デザート)

- 抗ストレス素材SOYLAX

- DHA粉末と使用商品をご紹介

- 海外市販品情報(タイほか)

- ダマを防ぐ溶解方法の手引き

- 中高年におけるクレアチンの役割

- 中食・冷食向け製剤のご紹介

- 植物肉製品とメチルセルロース

- コラーゲン海外市販品紹介

- 製菓製パンとHPMC

- フランスプラントベーストレンド

- フランスのデザートトレンド

- フランスのパントレンド

- 世界のジャム・スプレッド

- 米国市場レポート2020年

- 製パン業界におけるSDGs取組

- 海外の植物性飲料トレンド

- 酸性乳飲料でのペクチン活用方法

- 中性グミの作り方

- ミックス粉と健康おやつ

- コラーゲンを使用したレシピ集

- 酸性乳飲料での安定剤の活用方法

- 話題のSNSスイーツの最新動向

- アメリカ市販品調査レポート

- 麺製品における健康訴求トレンド

- 美容サプリメント市場レポート

- 朝食用シリアルの欧米トレンド

- 東南アジア料理15選

- 2021年世界のパン市場

- 増粘多糖類の基礎知識パン

- ベーカリー製品に求められる健康

- キサンタンガムの特徴と基礎

- 手軽に栄養素を摂取できる完全食

- チルドバーのトレンドと商品設計

- 増粘多糖類で課題解決!〜飲料〜

- 欧州市販品調査レポート2019

- 植物肉のトレンドと商品

- テフを使った自然派食品

- 機能性スープのコンセプトと設計

- グルテンフリーレシピ~スイーツ

- グルテンフリーレシピ~料理

- 米国・欧州健康食品市場レポート

- ハイドロコロイドの基礎

- パリのお惣菜資料

- パリ市場調査(ショコラティエ)

- トレメルガム基礎特性と使用事例

ハイドロコロイドの基礎

~ペクチン・カラギナンなど徹底解説~

ペクチン、ゼラチン、キサンタンガム、

カラギナンなど

ハイドロコロイドに

ついて徹底解説。

ハイドロコロイドの概要から、

各種の特徴を全75ページにわたって

徹底に解説しています。

是非ご覧ください。

資料内容

- ハイドロコロイドの概要

~分類、由来原料、産地 - ハイドロコロイド各論

(ペクチン、ゼラチン、キサンタンガム、カラギナン、グァーガムなど) - 相乗効果、応用例

~他の多糖類との併用

関連情報

- 食品開発ラボ 運営会社のご紹介

-

食品の企画・開発に関わる人のための専門メディア「食品開発ラボ」は、ユニテックフーズ株式会社が運営しています。

当社では創業以来独自の素材・製品で新しい食品の価値を創造することをコンセプトに、ペクチンをはじめとするハイドロコロイドの研究や素材を組み合わせたこれまでにない特性を持つ製品の開発、加えてお客様のご要望に応じた当社製品を実際の食品に用いた利用・応用技術の開発を行っています。

商品企画・開発において何かお困りごとがあれば、きっと当社がお役に立てると思います。

是非お気軽にお問い合わせください。